Ce jour du 12 septembre 1989 (…) une dépression tropicale sans précédent était annoncée sur toutes les ondes hertziennes. Nous priions pour qu’elle nous épargne et passe au large de nos côtes ou encore qu'elle se déchaine en mer, mais les informations se faisaient de plus en plus alarmantes.

Alors, je fis comme tous mes compatriotes, en prévision d’un cyclone, achetai deux bouteilles de gaz ainsi que des bougies. Pour parer à tout imprévu, je fis également des emplettes de biscuits salés, de café, de sucre, d’huile et de savon, sans oublier de me pourvoir de quelques racines, de cochon et de morue salés, ainsi que de légumes secs et de packs d’eau minérale.

Car les vents violents avaient coutume d’emporter les lignes à haute tension, coupant l’électricité, et tout ce qui était au réfrigérateur ou au congélateur risquerait d’être perdu. En outre, lors des cyclones, les canalisations d’eau étaient souvent rompues et souillées.

Le 14, la menace se précisa. Je colmatai donc toutes les ouvertures de mon appartement et renforçai les baies vitrées de croisillons en papier kraft.

Il ne me restait plus qu’à prévenir ma sœur afin qu’elle prépare ses bagages et que j’aille la chercher au Port-Louis, car le déchainement du cyclone serait beaucoup plus effrayant dans la grande maison en bois, à quelques mètres de la mer que dans mon appartement de Pointe-à-Pitre.

Mes précautions ne furent pas inutiles puisque le 16 septembre le Préfet déclencha le « Plan Orsec-Cyclone ». Les services météorologiques avaient prévu que dans la nuit du 16 au 17, le cyclone Hugo, l’un des plus violents jamais connu dans la Caraïbe, traverserait les petites Antilles, et balaierait la Guadeloupe. Ils atteindrait une force inouïe ; pouvant aller jusqu’à 240 km/h. Dans quelques heures ce serait l’alerte maximale et tout le monde devrait rester cloîtré chez soi.

Je partis donc sans tarder. Quand j’arrivai au Port-Louis, ma sœur avait déjà préparé sa valise, mais à la dernière minute décida de rester. Je lui conseillai donc de se réfugier chez une voisine possédant un rez-de-chaussée en béton et m’apprêtai à repartir vers Pointe-à-Pitre. Mais, alors que j’allais démarrer, un étrange pressentiment me fit changer d’avis.

Bien que cela n’ait pas été prévu ainsi, nous nous apprêtâmes à affronter ensemble le cyclone Hugo dans la maison familiale du Port-Louis ; sans appréhension particulière, puisqu’elle en avait connu maints autres.

Nous bloquâmes les portes extérieures et les fenêtres avec les grosses barres de bois, et vérifiâmes que les portes du rez-de-chaussée, de l’étage, et du galetas étaient toutes bien verrouillées.

Les rues se vidèrent peu à peu, alors que la radio annonçait qu’Hugo approchait. Le ciel était d'un bleu limpide, mais on n’entendait plus un souffle de vent, comme si ce dernier avait été aspiré par la dépression.

Puis le vent commença à souffler, cinglant, giflant, et des pluies diluviennes lavèrent la chaussée, comme des seaux d'eau lancés à la volée. On les entendait s’écouler bruyamment le long des trottoirs et dans le caniveau. Des cascades torrentielles se déversèrent sur le toit de la maison.

Je ne pouvais ni tenir en place, ni m’empêcher de revérifier encore et encore que tout était correctement fermé.

Notre maison qui datait du début du XIXe siècle, et avait été faite et refaite planche par planche depuis l’origine, craqua. Mais elle tenait encore bon. Nous entendions la mer, qui se trouvait à une trentaine de mètres de là , battre violemment la jetée, puis de l’eau de mer et des embruns s’infiltrèrent peu à peu entre les cloisons extérieures; se frayant un chemin dans le moindre interstice.

Nous ne pouvions nommer les bruits non identifiés qui résonnaient tout autour de nous, mélange de hurlements, d’objets tombés, de cognements, de raclements. Quelque chose de lourd frappa la toiture, glissa puis roula jusqu’à la gouttière. Des bras puissants testaient la solidité des portes et des huisseries.

Ma soeur avait empoigné sa petite valise et voulait maintenant se rendre à l’église ; mais on ne sortait pas pendant un cyclone, sous peine de s’envoler ou bien pire encore.

La maison se vrillait, souffrait, comptait ses planches, les disloquait mais tenait encore. Puis soudain elle commença à céder. Croyant ma dernière heure venue, j’empoignai le téléphone et essayai de transmettre à mon ex-femme et à mes enfants mes dernières pensées.

J'étais conscient que nous n’avions le choix qu’entre l’écrasement sous les décombres ou la décapitation par une feuille de tôle volante si nous nous aventurions à l’extérieur. Néanmoins, je déverrouillai la porte arrière et entendis un grand silence, le calme précédant les grandes catastrophes, et compris alors que nous étions dans l’œil du cyclone. C'est ce qui nous sauva.

J’avais fait construire à l’extérieur, dans le prolongement d’une petite courette fermée, un local en ciment pouvant contenir une voiture, ainsi qu’un autre pour du rangement ainsi qu’une salle de bain indépendante qui était généralement utilisée quand nous revenions de la plage. Je décidai que nous nous rendions sans tarder dans le local de rangement, abandonnant à l'étage la valise que ma soeur avait eu l'intention d'emporter.

Quelques minutes après nous entendîmes un bruit terrible, comme un tremblement de terre, le sol bougea sous nos pieds, puis un craquement sourd, progressif, de quelque chose qui cède peu à peu.

Malheureusement dans notre hâte nous n’avions pas eu le temps d’emporter le transistor qui nous tenait informé jusque là de la progression de la dépression. Aussi nous n’avions nulle idée de ce qui pouvait se passer à l’extérieur. Quand nous entendîmes des voix, des interpellations dans les rues et les klaxons des voitures, nous comprîmes que le cyclone continuait sa route et que nous pouvions enfin sortir de notre abri.

De cette belle maison coloniale de huit pièces à vivre, il ne restait plus que des vestiges. Tout ce que nous avions possédé était par terre. Envolés les souvenirs de famille. Finis les meubles en acajou massif, en miettes la porcelaine de Chine et le Crystal de Bohême. Il n’y avait plus rien !

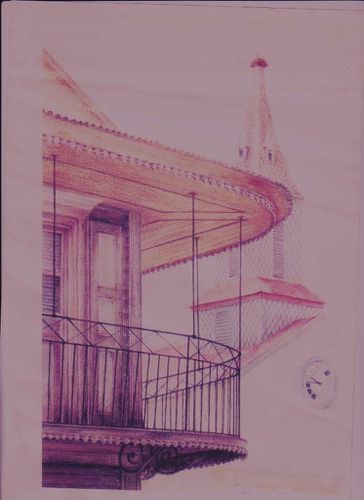

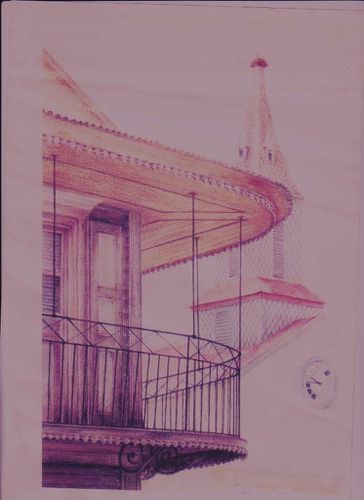

De la maison, seule forme encore discernable, les fenêtres extérieures du grand grenier, de guingois, comme des bougies sur un gâteau cassé, dont il ne resterait plus que le faîte. Et les rails du grand balcon, semblables à un mécano démonté, se trouvaient maintenant déposés sur le trottoir.

Nous apprîmes ensuite que les rafales de vent avaient atteint 250 à 300 kilomètres heure, et que le cyclone Hugo, dépression tropicale de classe cinq, avait provoqué vingt-deux morts, de nombreux blessés, et qu’il y avait plus de vingt-deux milles sans abris (… )

Pour l’instant, nous cherchions dans les ruines de notre maison quelques objets encore identifiables, auxquels seuls nos souvenirs pouvaient encore donner forme (…)

Tout autour de nous, comme sur une scène de temps de guerre, un spectacle de désolation identique. Le toit de l’église qui venait d’être refait avait été emporté. Toute la rue semblait une pyramide de cartes tombées. Les gens hébétés erraient entre les ruines de leurs anciennes demeures. Avec une patience d’archéologues, ils essayaient, tout comme moi, de dénicher ce qui pouvait être encore sauvé. Seules les maisons en dur, recouvertes d’un toit en ciment protégé par des feuilles de zinc collé, avaient bien résisté.

Des plus déshérités que nous, vinrent nous demander des morceaux de notre maison pour se reconstruire une case ou du moins un abri de fortune. Nous, nous étions comme hébétés par la perte d’un être cher. C’était avant tout dans notre affect que nous avions été touchés. Et nous considérâmes cela comme une demande de don d’organes, de ce qui avait été, bien qu’il y ait un certain temps déjà, le lieu de vie d’une famille nombreuse et prospère. Nous contemplions les ruines de notre vie passée, souvenir de tant de rires, mais de tant de pleurs aussi. Le dernier acte de cette habitation venait d’être joué. C’est ainsi que partit en pièces détachée notre maison du Port-Louis.

(…)

Nous ne fûmes pas indemnisés (...) Il me fut dit que la maison était ancienne et avait été surévaluée ; surtout qu’il restait très peu de planches après que chacun se fut servi. Les seuls souvenirs de sa grandeur passée furent des sanguines faites par un artiste, comme celle que t’offrit Enry.

Les P.T.T ne voulurent pas suspendre notre abonnement avant que nous pûmes leur apporter les téléphones qui se trouvaient enfouis sous les gravats. Nous ne fûmes pas les seuls dans cette situation en Guadeloupe. Cela pris des mois, car tout le département était un immense chantier de démolition et de reconstruction.

Nous entendîmes à la radio, peu de temps après, que le Conseil Général de notre département avait envoyé 4,5 millions de Francs à la Roumanie. Démagogie, inconscience ou inconsistance de gestion territoriale, d’une ancienne colonie qui cherchait à se prouver ou se trouver une dignité de nation ?

Il est vrai que les Guadeloupéens se firent un point d’honneur à se relever seuls de cette catastrophe. Les indemnités versées furent très en deçà de ce que les gens avaient réellement perdu ; faute bien sûr de pouvoir toujours en apporter la preuve.

Le retour à Pointe-à-Pitre fut ardu, car les routes étaient jonchées de tôles arrachées, d’arbres tombés et encombrées par toutes sortes de déchets. Mais nous au moins avions pu récupérer ce qui pouvait encore l’être. Surtout nous n’avions plus à nous rendre au Port-Louis pour savoir ce qu’il était advenu de notre demeure (…)

Chantal Sayegh-Dursus©Propriété Intellectuelle Sécurisée (Extrait de La dignité des hommes)